こんにちは。大濱です。

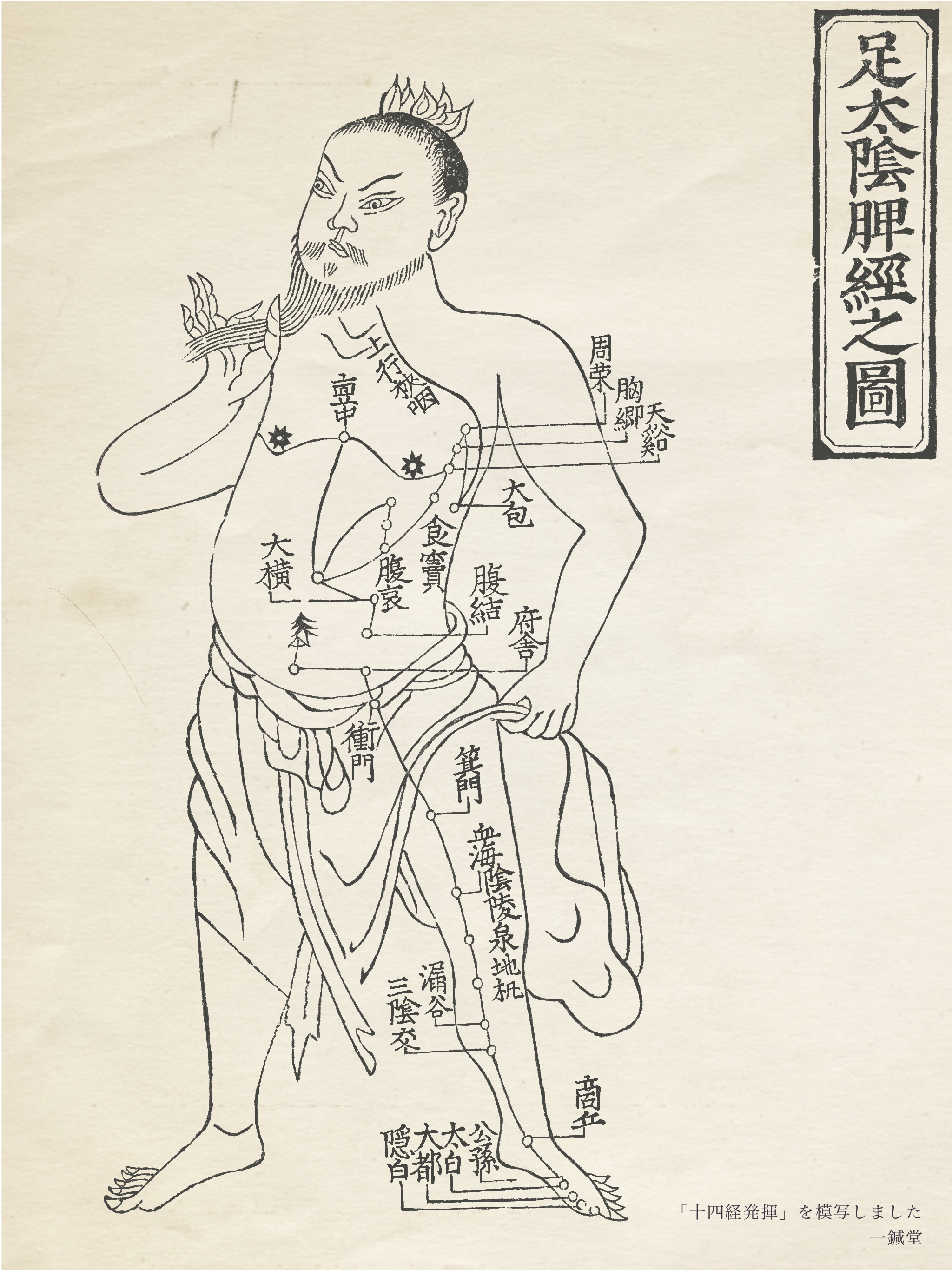

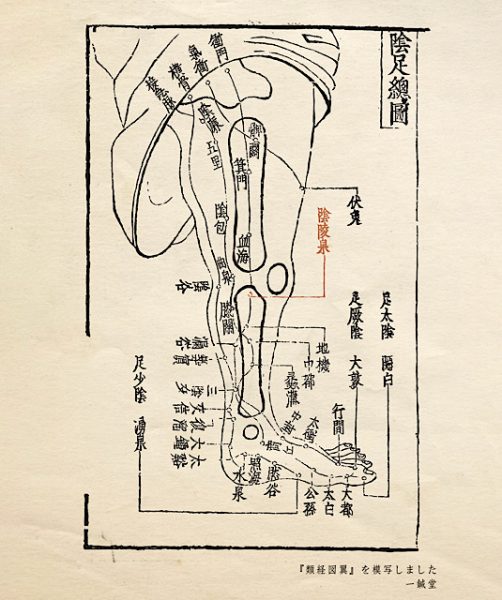

今回は、陰陵泉について学んでいきます。

〈要穴〉

足太陰脾経 合水穴 (入るところ)

湿を治す要穴である。

脾不化湿、湿困脾土、聚湿生痰、脾虚が胃および腸に影響しておこる病証を治療する。

脾の機能の改善や、機能失調によりおこる病理的な証候の治療においても一定の効果をもたらす。

「湿は粘賦な邪で速やかには化さない」

という特徴がある。

そのため湿邪による疾患を治療する場合は

審因論治を重視し適切な配穴を行う必要がある。

<治療範囲>

脾は運化を主っており水穀精微と水湿を運化し、水液代謝を促進する作用がある。

脾が虚すと水湿を運化することができなくなり、それによって湿盛となると、今度は脾に悪影響がおよぶ。

水湿の運化という機能を正常に保つことによって脾は身体の安定を図るのである。

1.水湿によりおこる病証

1.脾が湿を運化できず水湿が停滞しておこる病変

① 頭脹・頭重

湿が上焦に阻滞して清陽が昇らずおこる

② 脘腹脹満

湿が中焦に阻滞し脾胃の「納運」機能が失調しておこる

③ 泄瀉、腫満

湿が内生しておこる

④ 足の浮腫・小便淋濁・帯下・陰痒・陰嚢湿疹

湿が下焦に注いで気化が失調し、水が通調しないためにおこる

⑤ 胸中癌悶

胸陽が阻滞し気機不調となっておこる

⑥ 四肢の沈重無力

湿邪が留滞し清陽が四肢に達しないためにおこる

⑦ 水腫、尿少

水液が肌膚に氾濫しておこる

⑧ 腹水、小便不利

水液が腹部に内停しておこる

2. 水湿の邪の侵入によりおこる病変

① 湿邪が筋肉のあいだに留滞しておこる屈伸不利・転側不利

② 湿邪が関節に流注しておこる関節の疹痛と重だるさ、屈伸不利

③ 湿邪が皮膚のあいだに氾濫しておこる浮腫

④ 湿邪が皮膚に流注しておこる皮膚疾患

(神経性皮膚炎・下肢湿疹など)

※ 全身のあらゆる場所に病変を生じやすくなる。

湿邪と風邪、寒邪、熱邪とは親和性が高く、

風湿、湿熱として病証を発生することも少なくない。

その場合にも陰陵泉の治療効果を発揮する。

脾経の合水穴を考慮すれば、

本穴は中焦と下焦に出現する病症に有効である。

また湿蘊化熱による病証の治療では、本穴を潟して利水行湿をはかるとよい。

湿熱が分消し、湿が去れば熱化することはない。

また傷寒病中の太陰証と太陽脈証(蓄水型)、温病中の気分証候、湿熱留恋型または湿熱内鬱型、および湿熱蘊阻による腸チフスなどの治療にも本穴を潟すと効果的である。

2. 脾虚のため聚湿生痰となりおこる病証

脾は生痰の源といわれている。

脾が虚して湿が生じると、この湿から痰が形成される。

① 痰湿が胃を犯すと悪心、嘔吐が現れる。

② 痰濁が肺に阻滞すると、咳嗽、痰喘がおこる。

③ 痰濁が清陽に作用すると、頭痛、眩暈がおこる。

④ 痰濁が皮下、関節、経絡に流注すると、関節冷痛、肢体麻木、肢体痿軟、深部の腫塊となる。

⑤ 飲が脇下にある懸飲、膈上にある支飲、

胃腸にある痰飲、肌肉にある溢飲や水飲上逆、心陽不振による心悸などはすべて本穴の治療範囲に入る。

3. 脾虚と関係ある病証

脾は運化を主り、水穀精微を輸布している。

また胃は受納を主り、水穀を腐熟する機能を有しており、そのため水穀の海といわれている。

脾の運化がうまくいかなくなって飲食が停滞している場合、受納機能が失調している場合、

または脾と胃腸、肝胆が相互に絡んでおこる病証には本穴を取るとよい。

脾は後天の本、気血生化の源といわれているが、

脾が虚して化源が不足し、気血虚損となって現れる臓腑、肢体、器官病には本穴を取ってその本を治すとよい。

また病後で身体の虚している場合、脾胃の調養をはかる際にも本穴を取るとよい。

陰陵泉は気虚を健やかにして、水湿を化し、

その排泄を調整することから、

「健脾利湿」「通調三焦」と穴性を整理することができる。

つづく

《参考文献》

『臨床経穴学』 著:李世珍

『穴性学ハンドブック』 著:佐藤弘 伴尚志

『図解・十四経発揮』 本間 祥白 著

『中医臨床』 2015年 12月号